헌책방에 가면 색다른 맛이 있다. 그것은 다름 아닌 책에서 뿜어져 나오는 책의 향기뿐만 아니라, 가끔 공짜책(?)에서 뜻하지 않는 횡재를 만나는 묘미가 있기 때문이다. 물론 아무에게나 그러한 혜택이 주어지는 것이 아니라, 소위 단골이라는 명패를 붙이고 다니는 내방객에게 한정되는 것이다. 나도 그런 점에서 묘미를 느낄 수 있는 자격이 있다. 그래서 헌책방에 더욱 정감이 간다.

우리는 이분법을 좋아하는 것 같다. 좋은 것과 싫은 것, 깨끗한 것과 더러운 것, 맛있는 것과 맛없는 것, 예쁜 것과 추한 것, 가지런한 것과 지저분한 것, 추운 것과 더운 것 등등 이루 나열할 수 없는 다양한 구분법에 대개 이분법이 적용되고 있다, 물론 새 것과 헌 것도 그 중 하나일 것이다.

내가 찾는 헌책방은 모든 것이 공존한다. 새 것이면 깨끗하고 헌 것이면 약간 세월의 흔적이 담겨 있기도 한, 또한 가지런하기도 하고 지저분하게 널려 있기도 한, 예쁜 것과 추한 것이 같이 놓여 있기도 한, 진보와 보수도 한자리를 차지하기도 한, 그런 공간인 것이다.

지난번 어느 헌책방에서 여러 권의 책을 구매하면서 주변에 놓인 한 권의 책을 공짜로 받았던 기억이 난다. 이 책방은 말 그대로 헌책방이다. 들어가는 입구부터 책들로 인산인해를 이루고 있다. 서가에는 듬성듬성 이빨 빠진 옥수수처럼 빈자리가 자리하고 있다. 책의 향기는 좋아하는 사람과 싫어하는 사람을 금방 가려낸다. 가지런함과 지저분함이 공존하는 그런 곳이다. 그 곳에서 손바닥보다 작은 책 한 권을 선물로 받았다. 그 많은 책 가운데 이 책을 찾은 것은 아마도 행운이 있었기에 가능한 것이다. 내게는 말이다.

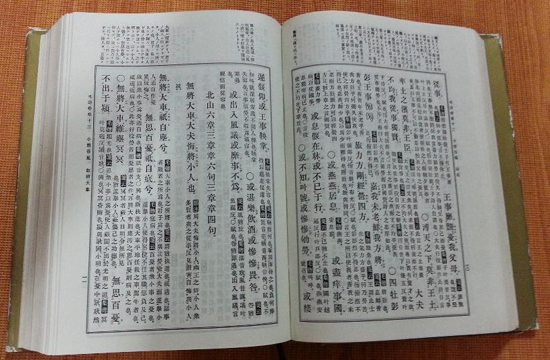

이 책의 제목은 『시전(詩傳)』이다. 그 아래에 리(利)라고 적혀 있는 것을 보니, 이는 원형리정(元亨利貞)의 세 번째에 해당하는 책이다. 그러니까 나머지 세 권은 어디에 있는지 알 수 없는 짝 잃은 기러기인 것이다. 나머지를 찾으려고 동분서주한 것은 두말할 나위가 없다. 사실 이 책에 관심을 가진 것은 우연히 책장을 넘기다가 문득 다가온 한 구절 때문이었다. 학교 때 배운 내용이지만, 말로만 듣던 시구를 원전으로 만나는 재미, 여기서 잠깐 만끽하면서 다시 한 번 읊어 본다.

溥(音普)天之下 莫非王土

率土之濱 莫非王臣

大夫不均 我從事獨賢

넓은 하늘 아래 왕의 영토가 아님이 없으며,

영토를 따라 바닷가에 이르기까지 왕의 신하 아님이 없거늘,

대부들이 고르지 못하므로 나만 일에 힘써 홀로 어질게 노력한다네.

이 구절을 보면서 우리가 생각한 것은 ‘막비왕토’와 ‘막비왕신’으로, 전근대사회의 절대 권력을 자랑하던 왕의 치세를 인식하였던 내용이다. 특히, 고대사회에서는 마치 국왕의 권한이 영토와 신민에게 두루 미침으로써 막대한 영향력을 실감할 수 있었던 용어였다. 그런데 여기에 보이는 이 말은 『좌전(左傳)』 속에서 한층 더 부연되어 나타난다. 곧, 왕토사상은 중국을 포함한 동아시아 지역에서 고대로부터 토지공유 = 국유의 이념적 바탕이 되어 왔던 것이다. 왕토사상은 고대국가 성립 초기부터 절대 권력의 현실적 관계를 반영한 것에 다름 아니었던 것이다.

얼마 전까지 인기리에 방송되었던 ‘정도전(鄭道傳)’이라는 드라마에서도 이와 같은 사항이 반영된 토지개혁론, 즉 사전개혁이 중요한 내용에 포함되어 있었다. 고려 말기의 신진관료학자인 조준과 정도전 일파와 조선 후기의 실학자인 유형원, 이익, 정약용 등이 모두 이 왕토사상을 토대로 하여 토지공유 = 국유의 견해를 주장하였던 것이다.

왕토사상은 어디까지나 하나의 관념일 뿐이었다. 그 가운데 고려왕조에 의하여 설정된 토지제도는 모든 토지가 왕 = 국가로부터 지급되었다는 근거 없는 근거에서 나타난 결과였다고 한다. 이러한 시대상에서 살았던 신민들의 삶은 어떠했을까 추론해본다.

다시 말해, 앞에서 언급한 내용은 당시 고급관료인 대부(大夫)들이 하급관료에게 업무 분담의 형평성을 잃고 편파적으로 임무를 부여하는 불공정한 처사를 고발하고, 올바른 정부조직법에 의하여 직종과 직급에 따라 직무의 한계를 분명히 하여 고유 업무에 종사하게 하려는 취지를 반영하고 있는 것이다. 요즘의 우리 시대에도 귀담아 들어야할 내용이 아닌가 한다. 예나 지금이나 공정성, 형평성, 고유성 등은 변함없는 진리인 것이다. 적재적소(適材適所)가 생각난다.

우리가 아는 『시전』은 『시경(詩經)』으로도 불리며, 중국의 서주시대부터 동주시대의 노래를 모은 것으로, 가장 오래된 가요집이다. 시(詩)라는 말은 오늘날 중국에서도 운문문학의 총칭으로 쓰이고 있으며, 북방의 노래가 『시경』으로, 남방의 노래가 『초사』라 하여 두 종류의 시가 전해진다. 오늘날의 『시경』 내용은 한나라 초기의 학자인 모형(毛亨)과 모장(毛萇)이 주석을 단 것으로, 이를 일러 『모시(毛詩)』라고도 부르는 것이다.

김희만 : 한국사를 전공하였으며, 특히 정치사회사에 관심이 많다. 역사의 대중화를 위해 노력하고 있으며 헌책을 좋아하여 시간이 날 때마다 책방을 뒤지고 다니는 헌책장서가라고 할 수 있다. 대학에서 학생들을 만나는 일을 하고 있다.

이 『모시』의 대서(大序)에 보면, 시가 음악이나 춤과 불가분의 관계에 있으며, 동시에 어찌할 수 없는 마음의 움직임이 시를 낳았다고 한다. 이러한 전제 아래 다음의 글은 시의 위대함을 당시의 현실 정치에 빗대서 서술하고 있는데, 한번쯤은 새겨볼 만하다.

치세의 음악이 편안하고 즐거운 것은 정치가 안정되었기 때문이다. 난세의 음악이 원한과 분노로 가득한 것은 정치가 바르지 못하기 때문이다. 망국의 음악이 슬프고 침울한 것은 백성이 곤궁해 있기 때문이다. 이 때문에 잘잘못을 바로 하여 천지를 움직이고 귀신을 감동시키는 데는 시(詩)보다 효과적인 것은 없다. 이 때문에 선왕은 시를 가지고 부부 사이를 바로잡고 효도와 공경의 행위를 성취시키며, 인륜을 존중하게 하고 교화의 마음으로 복종하게 하여 풍속을 변화시켰다.

이 내용이 우리에게 곧바로 다가오기에는 시대와 사회상이 많이 변해서 어울리지는 않겠지만, 그래도 시의 존재감을 이보다 잘 표현한 옛 서책은 찾아보기 어렵다. 가끔 서점에서건 서재에서건 논어, 맹자, 중용, 대학 등의 4서와 시경, 서경, 역경 등의 3경을 마주할 때마다, 언제 다시 보고 싶다는 생각만 있을 뿐 좀체 가까이 하지 못한다.

이번에 비록 『시전』의 일부이지만, 새로운 기회가 찾아왔다. 어딘가에 꽂혀 있을 경서(經書)를 찾아서 세주(細註)까지는 어려울지언정 큰 본문이라도 다시 만나는 기회로 삼았으면 한다. 같이 시도해보는 것도 좋을 듯싶다.

* 필자 소개

김희만 : 한국사를 전공하였으며, 특히 정치사회사에 관심이 많다. 역사의 대중화를 위해 노력하고 있으며 헌책을 좋아하여 시간이 날 때마다 책방을 뒤지고 다니는 헌책장서가라고 할 수 있다. 대학에서 학생들을 만나는 일을 하고 있다.